All Electric Home?

In der Poststraße 5b ist sie bereits Realität geworden!

Beitrag von Detlef Fischer

In der Fachwelt gibt es eine heftige Diskussion darüber, ob es möglich und auch sinnvoll ist, eine „All Electric World“ anzustreben. Für die einen ist es ein Traum für die anderen ein Alptraum. Von diesem Ansatz fasziniert dachte ich mir, das probiere ich einfach mal zu Hause aus wie es ist, wenn der private Energieverbrauch über einen einzigen Stromzähler läuft.

Zehn Jahre Arbeit an einer Bestandsimmobilie

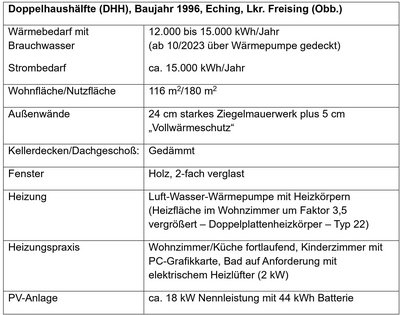

Am 13.10.2023 war es dann nach zehn Jahren Projektierungs- und Umsetzungsarbeit endlich so weit. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde in unserer Doppelhaushälfte im Landkreis Freising in Betrieb genommen. Von der Bestellung bis zur Montage hat es 18 Monate gedauert. Die Inbetriebnahme war dann aber der letzte Schritt zur Finalisierung der kompletten Elektrifizierung unseres privaten Energieverbrauches. Unsere Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern wohnt im Landkreis Freising in einer Doppelhaushälfte (DHH). Die wichtigsten energetischen Daten des Gebäudes sind Tabelle 1 zu entnehmen. Die Deckung unserer Mobilitätsbedürfnisse haben wir seit 2013 sukzessive vollständig auf die Elektromobilität umgestellt. Mittlerweile werden drei bis vier Pkw, ein Elektroroller und zwei E-Bikes mit einem Speichervolumen von insgesamt über 250 kWh (entspricht dem Energieinhalt von immerhin 25 Liter Heizöl) so gut es irgendwie geht aus einer 18kW Photovoltaikanlage mit 44kWh Speicher mit Energie versorgt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Pkw am Arbeitsort aufzuladen. Diese wird insbesondere im Winter auch rege in Anspruch genommen.

Die vollständige Autarkie bleibt ein Traum

Wenn man dann zum ersten Mal an einem trüben Herbsttag mehr als 100kWh Strom für Wärme, Mobilität und Haushalt aus dem Netz bezieht, wird einem schlagartig klar, wie hoch der tägliche Energiebedarf einer Durchschnittsfamilie in Deutschland so ist. In unserem Fall stellt die Schnittstelle zum öffentlichen Netz ein sogenanntes intelligentes Messsystem dar. Es erfasst in zwei Energierichtungen den bezogenen und den eingespeisten Strom. Die EEG-Förderung nehmen wir lediglich für eine bereits im Jahr 2009 errichtete PV-Anlage mit etwa 2,5kW Nennleistung, die im Volleinspeisemodus ihren Dienst verrichtet, in Anspruch. Alle anderen Photovoltaikanlagen laufen im Überschussbetrieb und versorgen zunächst die Verbraucher im Haus, die Wärmepumpe sowie die Elektrofahrzeuge. Die jährlich eingespeiste Strommenge aus diesen Photovoltaikanlagen in Höhe von etwa 1.000 bis 2.000kWh wird dem Netzbetreiber „geschenkt“.

Aber von März bis Oktober quasi autark

Ab Mitte März verabschieden wir uns vollständig aus dem Strombezug der öffentlichen Versorgung und kehren Mitte Oktober wieder zurück. Im Grunde lässt sich feststellen, dass man mit einem derart überdimensionierten Photovoltaikanlagensystem mit Speicher acht Monate im Jahr unter Autarkiegesichtspunkten sehr gute Ergebnisse erzielt. Weitere 2 Monate funktioniert es so einigermaßen und die verbleibenden zwei Monate (Dezember und Januar) eigentlich gar nicht. Selbst bei einer installierten Leistung von etwa 18kW kann an manchen Wintertagen lediglich der normale Haushaltsstrombedarf über die Photovoltaikmodule gedeckt werden. Sind die Module verschneit geht gar nichts und der Stromspeicher ist dann auch meist schon „leer“. Die Selbstversorgungslösung für den Winter ist also noch nicht gefunden und wird in unserem Fall auch nicht angestrebt.

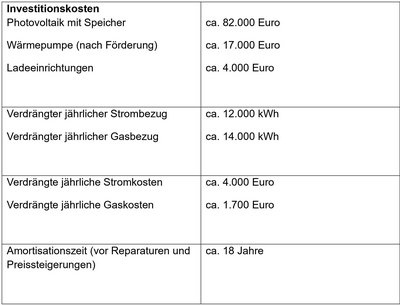

Die Haushaltskasse wird durch die Elektrifizierung nicht übermäßig geplündert

Der Umbau unserer Immobilie und die Umstellung auf Elektromobilität war auch mit erheblichen Kosten verbunden. Ein beträchtlicher Teil der Investitionen wäre aber ohnehin angefallen, da Fahrzeuge und Heizung ersetzt werden mussten. Die Summe von über 100.000 Euro (mit Elektrofahrzeugen zusätzlich 150.000 Euro) mag auf den ersten Blick als sehr hoch erscheinen. Die Kosten haben sich jedoch auf einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren verteilt, so dass sich der jährliche Investitionsaufwand noch im Rahmen gehalten hat. Diesen kann man in etwa mit den Kosten einer Fernreise mit der Familie vergleichen, welche wir uns im Übrigen noch nie geleistet haben. Dies ist aber nur am Rande angemerkt und sicher auch eine Frage des persönlichen Lebensstils.

Schöner ist unser Haus durch die Elektrifizierung nicht geworden

Das Kernelement der Elektrifizierung stellt die Photovoltaikanlage mit dem Batteriespeicher im Keller dar. Bei unserer Immobilie genügte es nicht, nur die optimal geeigneten Flächen mit Photovoltaikmodulen auszustatten. So haben wir neben dem Süddach auch das Norddach und sogar die Terrasse mit Modulen belegt, auch die Blumentröge wurden missbraucht. Insbesondere für die zuletzt angeführten Flächen benötigt man eine sehr stabile Beziehung mit seiner Gattin. Die erste Heizperiode vom 13.10.2023 bis zum 05.04.2024 haben wir mit einer Leistungszahl von 4 und einem Stromverbrauch für die Wärmepumpe von 1.830 kWh bewältigt. Die Wärmepumpe läuft mit einer modulierenden Stromaufnahme zwischen 500 und 2.000W an kalten Tagen quasi durch und sorgt damit für keinerlei Strombezugsspitzen im Stromnetz. Am kältesten Tag der Heizperiode lag die Leistungszahl immerhin noch bei 3,2. Der Heizstab (8kW) kam während der gesamten Heizperiode nicht zum Einsatz. Entscheidend für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur für die Heizung. Zu diesem Zweck haben wir in einer vorbereitenden Maßnahme bereits vor einigen Jahren die Heizkörperfläche im Wohnzimmer um den Faktor 3,5 durch den Einsatz von Doppelplattenheizkörpern vom Typ 22 erhöht. Eine äußerst wirksame Maßnahme, die eine Vorlauftemperatur von 38 Grad Celcius bei 0 Grad Celcius Außentemperatur ermöglicht. Diese führt trotzdem zu einer angenehmen Temperierung der Räumlichkeiten ohne jegliche Beschwerden der Mitbewohner.

Mit Strom durch den Winter – Hurra wir leben noch und armer Energieversorger!

Als Resümee zu unserem ersten Stromwinter lässt sich zumindest für unsere Doppelhaushälfte folgendes feststellen. Es funktionierte prima! In den Monaten Dezember und Januar lieferte die Photovoltaik mit Batterie aber nur 10 bis 20% des Stromverbrauchs, an manchen Tagen aber auch gar nichts. Im außergewöhnlich milden und sonnigen Februar 2024 dafür schon wieder über 40%. Ab Mitte März ist die Anlage wieder in der Lage den Haushalt, die Wärmepumpe und die E-Fahrzeuge komplett autark zu versorgen. Der Energieversorger mit dem klassischen Geschäftsmodell „Energielieferung aus dem Netz der allgemeinen Versorgung“ wird mit der zunehmenden Eigenversorgung weiter an Wertschöpfung verlieren. Dies trifft jetzt nicht mehr nur den Gasversorger, sondern mit voller Wucht auch zunehmend den Stromversorger. Beide werden ihre Dienstleistung in Gebieten mit hohem Eigenversorgerdurchdringungsgrad vorwiegend nur noch in den Wintermonaten erbringen. Der Gasversorger wird auch diesen Anteil verlieren, wenn die Häuser auf die Wärmepumpentechnik umgestellt werden. Ob der Wasserstoff es in Konkurrenz zur Wärmepumpe als Heizungsenergieträger in die Häuser schafft bleibt abzuwarten. Dafür wird sich der Strombezug aus dem öffentlichen Netz im Hochwinter für ein Einfamilienhaus verdoppeln bis verdreifachen, da die Photovoltaik in diesen Zeiten in unseren Breiten quasi nicht zur Verfügung steht. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Dimensionierung unseres zukünftigen Stromversorgungssystems, nicht nur auf die Netze, sondern auch auf die Bereitstellung von gesicherter Leistung über Erzeugungseinheiten. Dies sicherzustellen ist vermutlich auch die größte zu bewältigende Herausforderung in der bayerischen Energiewirtschaft für die nächsten Jahrzehnte. Wie decken wir den wachsenden Strombedarf in den Wintermonaten, wenn die Photovoltaik zur Hauptstromerzeugungsquelle in unserem Land geworden ist?

Flexibilität im Haus nur mit der Elektromobilität

Von den Netzbetreibern und Energieversorgern wird zunehmend die Anforderung an ihre Kunden gestellt, den Strom flexibel je nach Verfügbarkeit und Netzbelastung nachzufragen. Hierzu lässt sich feststellen, dass die Elektroautos mit Abstand die größte Flexibilität darstellen, danach folgt in Familien mit Kindern mit großem Abstand der Wäschekorb. Die Wärmepumpe stellt zumindest bei uns keine Flexibilität dar, da diese im Winter nahezu kontinuierlich dafür aber mit geringer Leistungsaufnahme läuft.

Ob sich das vorstehend skizzierte Modell für alle Immobilien in ihrer Gesamtheit eignet, ist mit diesem Bericht freilich noch lange nicht bewiesen. Für uns passt es aber so, wir würden es auf alle Fälle wieder tun und empfehlen auch die Nachahmung.

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 04/2024 JUL/AUG