Energetische Bilanzierung von Gebäuden über den ganzen Lebenszyklus

Beitrag von Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Holm, Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Effizienzsteigerungen, Energieeinsparungen und die Nutzung regenerativer Energien sind die wesentlichen Bausteine der nationalen und internationalen Klimaschutzpolitik zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudesektor. Entsprechend richtet der normative Rahmen zur energetischen Bilanzierung von Gebäuden seinen Fokus auf die Betriebs- bzw. Nutzungsphase des Gebäudes, indem die Reduktion des nicht erneuerbare Primärenergiebedarfs als wesentliche Zielgröße verwendet wird. Aufwendungen für die Herstellung der Bauprodukte, die Errichtung des Gebäudes und die letztlich notwendige Entsorgung sind darin nicht enthalten.

In diesem Zusammenhang fällt häufig auch der Begriff der so genannten Grauen Energie. Darunter wird meist jener Energiebedarf verstanden, der nötig war, um die Materialien herzustellen, an die Baustelle zu transportieren und zu verbauen. Verbesserungen, die zur Einsparung von Energie führen sollen, sind meist mit einem höheren Materialeinsatz und damit auch einem höheren Input an Grauer Energie verbunden.

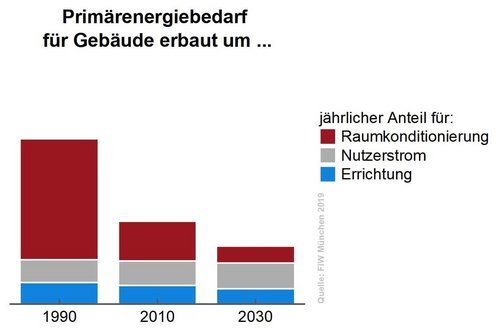

Im Laufe der Zeit haben sich durch die Verbesserung beim Primärenergiebedarf für Beheizung und Warmwasserversorgung im Gebäudebereich die Anteile von Herstellung und Nutzung verschoben. Der kumulierte Energieaufwand für die Herstellung, Errichtung und Entsorgung der Bauteile und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen haben gegenüber der Nutzungsphase an Bedeutung gewonnen. Dadurch, dass der Primärenergiebedarf für den Betrieb immer geringer geworden ist, steigt der Anteil der Grauen Energie im Verhältnis zu den Primärenergiebedarfen für Nutzerstrom und Betrieb stetig an. Abbildung 1 zeigt qualitativ diese Entwicklung des Primärenergiebedarfs eines Gebäudes im Laufe der Zeit.

Die Bunderegierung hat in ihrem Ende 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag (1) folgendes Ziel formuliert: „Wir werden die Grundlagen schaffen, den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten verstärkt betrachten zu können.“ Dabei sollen auch vor- und nachgelagerte Energieaufwendungen, die bei der Herstellung, der Verarbeitung, der Entsorgung oder der Wiederverwertung von Baustoffen entstehen – auf Basis frei verfügbarer Ökobilanzdaten berücksichtigt werden.

Das würde aber in der praktischen Konsequenz bedeuten, dass die von vielen heute schon häufig beklagte, hohe Komplexität bei der energetischen Bewertung von Gebäuden um weitere relevante Phasen im Lebenszyklus von Gebäuden erweitert werden müssten. Erst eine Ausweitung der Bilanzgrenzen erlaubt mit jeder Stufe eine vollständigere Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäudekonzepten.

Ökobilanzen – (nur) ein Teil der Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden

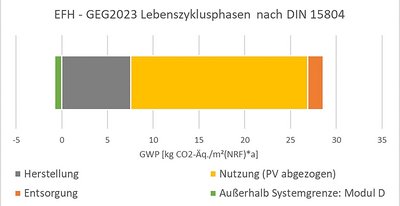

Die Betrachtung und Berücksichtigung von ökologischen Aspekten beim nachhaltigen Bauen geben Aufschluss darüber, inwieweit die Umwelt durch Gebäude im Laufe ihres Lebenszyklus beeinträchtigt wird. Die Ökologie stellt im Nachhaltigkeitsdreiklang neben der Ökonomie und dem Soziokulturellen einen Aspekt dar. Hierbei liefert die Erstellung einer Ökobilanz (= Werkzeug zur Erfassung der In- und Output-Ströme von Produkten oder ganzen Gebäuden) die Möglichkeit einer qualitativen Beurteilung und kann im Zuge des ökooptimierten Bauens als Stellschraube z.B. zur Minimierung des Ausstoßes von CO2-Emissionen dienen. Ebenso präsent wie die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen ist der Begriff der grauen Energie im Kontext der politischen Debatte. Unter dem Begriff graue Energie wird die Summe der nichterneuerbaren Primärenergie für die Herstellung von Bauprodukten inkl. aller vorgelagerten Prozesse verstanden. Obwohl es noch einige andere ökologische Umweltindikatoren gibt, liegt der Fokus bei der geplanten Umstrukturierung der Gebäudeanforderungen in der aktuellen Zeit auf den beiden genannten Umweltwirkungen.

Es gibt noch keine Normierung, die einen zuverlässigen Vergleich der Werte erlauben würde. Die Systemgrenzen spielen eine maßgebende Rolle bei der Berechnung der Grauen Energie. Die Stoff- und Energieflüsse sind grundsätzlich offen. Die Festlegung von Systemgrenzen ist für die Berechnung von Kennwerten für Graue Energie notwendig.

Die EPBD Novelle 2024

Der Rat der Europäischen Union hat die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie am 12.4.2024 förmlich angenommen. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union tritt die Richtlinie in Kraft. Danach müssen die umfangreichen Vorgaben innerhalb von 24 Monaten – also bis Mitte 2026 – in nationales Recht umgesetzt werden. Eine dieser Vorgaben richtet sich zum Beispiel an die Errichtung neuer Gebäude, sogenannte Nullemissionsgebäude. Nach Artikel 7 Absatz 2 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1000 m² und ab dem 1. Januar 2030 für alle neuen Gebäude das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial berechnet und im Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes offengelegt wird.

Zusammenfassung/Fazit

In der Diskussion zur Definition künftiger Anforderungen wird in diesem Kontext häufig darauf verwiesen, dass mit zunehmendem energetischem Standard auch die Relevanz der grauen Energie, also jener Energiebedarf, der nötig war, um die Materialien herzustellen, an die Baustelle zu transportieren und zu verbauen, an Bedeutung gewinnt. Damit kommt der Erstellung von Ökobilanzen zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden eine immer größer werdende Bedeutung zu. Zur Kalkulation von grauer Energie und Treibhausgasemissionen von Gebäuden existieren verschiedene Werkzeuge. Eine einfache Integration in den Planungsablauf ist derzeit jedoch nicht gegeben. Somit ist es wichtig, die vorhandenen Instrumente und Arbeitshilfen zu optimieren und weiter zu verbessern, um eine einheitliche und planungssichere Basis für die Bewertung von Gebäuden zu schaffen. Nur so wird es möglich sein, zukünftige Entscheidungen zu mehr Klimaneutralität auf ein wissenschaftlich und fachplanerisch zukunftsfähiges Fundament zu stellen. Weiterhin sind hierbei die Grundsätze der Technologieoffenheit, des ganzheitlichen Lebenszyklusansatzes auf Gebäudeebene und eines angemessenen Langzeithorizonts zu wahren, um so die ökobilanzielle (Fach-)Planung im bisher gängigen Planungsprozess als Standard zu etablieren.

Literatur

- SPD, Grüne, FDP. Mehr Fortschritt wagen – Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. 2021.

- Schweizer Ingenieur- und Architektenverein (SIA). Graue Energie von Gebäuden. Zürich: Schweizer Ingenieur- und Architektenverein SIA, 2010. Bd. SIA 2032.

- DIN EN 15804/A2. Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte. Berlin: Deutsches Institut für Normung e.V., 2018. 2012+A1:2013/prA2:2018.

- Hencky, Karl. Die Wärmeverluste durch ebene Wände unter besonderer Berücksichtigung des Bauwesens. München: R. Oldenbourg, 1921.

- Friedrich, Erich Georg und Müller, Georg. Die Bauwirtschaft im Kleinwohnungsbau: kritische Betrachtung der neuzeitlichen Bauweisen und Mitteilung von Erfahrungen mit Baustoffen. Berlin: Ernst, 1922.

- Holm, Andreas H., et al. Wirtschaftlichkeit von Einfamilienhäusern in Niedrigstenergie-Gebäudestandard. München: Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München, 2016. Forschungsbericht FO-2015/08. ISBN 978-3-939268-41-3.

- ÖKOBAUDAT: Grundlage für die Gebäudeökobilanzierung. Bonn: Deutsche Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), 2019. Stand: 7.3.2019.

- Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Berlin: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), 2011.

- Bewertungssystem Nachhaltiger Wohngsbau (NaWoh).

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 04/2024 JUL/AUG