36° und es wird noch heißer – Physische Klimarisiken

Beitrag von Eva-Maria Ullrich & Martin B. Berger, BRAND BERGER

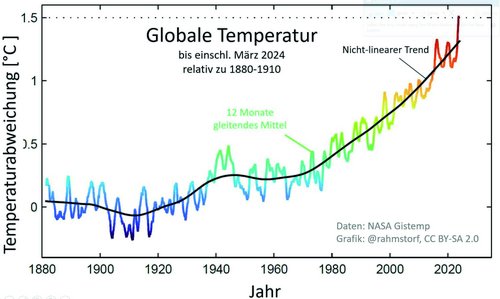

2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Folgen des Klimawandels machen sich bereits seit längerem auch in der Immobilienbranche bemerkbar. Obgleich die bisherigen Auswirkungen des veränderten Klimas meist noch gering waren, so ist davon auszugehen, dass Schäden durch häufigere und schwerwiegendere Wetterereignisse in Zukunft immer wahrscheinlicher werden.

Dies wird in einer Studie der Swiss RE aus Januar 2024 u. a. damit belegt, dass die versicherten Klimaschäden seit 1994 inflationsbereinigt um 5,9% jährlich gestiegen sind, während das weltweite Bruttoinlandsprodukt nur um 2,7% anstieg. In den letzten 30 Jahren wuchsen die Schadenskosten demnach zwei Mal so schnell wie das BIP (vgl. Swiss RE, 2024).

Die Dringlichkeit geeigneter Maßnahmen gegen physische Klimarisiken bei Immobilien lässt sich ebenso durch einen Artikel des Gesamtverbandes der Versicherer aus dem Februar 2024 erkennen, wonach mehr als 300.000 Adressen in Deutschland akut von Hochwasser bedroht sind (vgl. GDV, 2024).

EU-Taxonomie als Treiber

Analysen physischer Klimarisiken und die Umsetzung gezielter Anpassungsmaßnahmen sind daher absolut sinnvoll, um die Gefahr von versicherten und insbesondere nicht versicherten Schäden bzw. Totalverlusten durch Extremwetterereignisse zu minimieren.

Das Erfordernis zur Erstellung einer Klimarisikoanalyse ergibt sich neben der Gebäudeversicherung u. a. auch aus der EU-Taxonomie: Für die Einhaltung der Mindestanforderung des Kriteriums „Anpassung an den Klimawandel“ ist eine Klimarisiko- inklusive Vulnerabilitätsanalyse, unabhängig von der wirtschaftlichen Aktivität (Neubau / Renovierung / Erwerb & Eigentum), als Nachweisdokument zwingend gefordert. Ob zur konkreten Zielerfüllung ein wesentlicher Beitrag geleistet wird oder ob diese Erfüllung dem Ziel „Klimaschutz“ nicht entgegenstehen darf (DNSH), ist hierfür irrelevant.

Klimagefahren vs. physische Klimarisiken?

In Zusammenhang mit Klimarisikoanalysen existieren viele verschiedene Begrifflichkeiten, die im Folgenden zum Teil kurz definiert werden, (vgl. Umweltbundesamt: Durchführung einer robusten Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse nach EU-Taxonomie).

So gibt es unter anderem einen Unterschied zwischen Klimagefahren, die das potenzielle Auftreten von Gefahren durch Klimaveränderungen beschreiben und physischen Klimarisiken, die das Potenzial für konkrete Schäden an Gebäuden, resultierend aus den Klimagefahren, beschreiben.

Die Vulnerabilität zeigt die Anfälligkeit eines Systems (Immobilie) für Auswirkungen von Klimaveränderungen und stellt die Neigung dafür dar, nachteilig betroffen zu sein. Die Empfindlichkeit, die eine Immobilie durch Schwankungen oder Änderungen des Klimas benachteiligt oder begünstigt, bezeichnet die Sensitivität.

Das übergeordnete Ziel von Klimarisikoanalysen ist die Steigerung der Klimaresilienz von Immobilien, welche entweder durch erhöhte Widerstandsfähigkeit nach Umsetzung geeigneter Anpassungsmaßnahmen oder durch geringere Vulnerabilität aufgrund von Standortvorteilen erreicht wird.

Chronische und akute Klimagefahren

Nach EU-Taxonomie ist ein umfangreicher Katalog an Klimagefahren festgelegt, der im Rahmen einer Klimarisikoanalyse mindestens zu betrachten ist.

Unterschieden werden zum einen die vier Kategorien Temperatur, Wind, Wasser und Feststoffe. Zum anderen erfolgt eine Unterteilung der Klimagefahren in akute klimabedingte (Extrem-)Ereignisse (u.a. Waldbrände, Tornados, Dürren oder Lawinen) sowie chronische Klimatrends, die sich im Laufe der Zeit ändern und somit langsam eintretende Ereignisse darstellen (bspw. Temperaturvariabilität, Änderung der Windverhältnisse, Wasserknappheit oder Bodendegradierung).

Einordnung von Klimagefahren

Um nun zu ermitteln, welchen Risiken einzelne Standorte durch Klimagefahren ausgesetzt sind, wird auf Klimadaten zurückgegriffen, die unter anderem von Rückversicherungsunternehmen, wie bspw. Munich RE (CLIMATE / NATHAN) oder ERGO (K.A.R.L), zur Verfügung gestellt werden. Über eine Adress-Suchfunktion können hier standortbezogen Risikobewertungen von sämtlichen Klimagefahren aus den einzelnen Kategorien (chronisch und akut) abgerufen werden. Darüber hinaus können vereinzelte Klimadaten auch kostenfrei über Online-Dienste, wie bspw. Deutscher Wetterdienst (DWD), GIS-Immorisk, Copernicus, oder über lokale Gefahrenkarten aus Geoportalen abgerufen werden.

Repräsentative Konzentrationspfade zur Risikoeinstufung

Im Rahmen der oben beschriebenen Klimasteckbriefe werden Szenarien für mehrere Projektionen über mögliche Entwicklungen des zukünftigen Klimas aufgezeigt.

Bislang erfolgte dies im Wesentlichen über sogenannte RCP = Representative Concentration Pathways, also Repräsentative Konzentrationspfade, die für den 5. IPCC-Sachstandsbericht 2013 definiert wurden. In jedem der vier RCP-Szenarien (2.6 / 4.5 / 6.0 / 8.5) werden unterschiedliche Annahmen darüber abgebildet, wie sich Treibhausgas-Konzentrationen entwickeln und wie sich diese auf die Energiebilanz der Erde sowie die Atmosphäre auswirken.

Die RCPs decken über ein moderates bis mittelfristiges oder bis zu einem schweren Szenario verschiedene Situationen über verschiedene Betrachtungszeiträume ab. Bestimmung und Einordnung des zugrundeliegen-den RCPs erfolgt über die Ermittlung der voraussichtlichen Lebensdauer der Immobilie im Anwendungsfall.

Von Narrativen zu Szenarien

In Hinblick auf den 6. IPCC-Sachstandsbericht 2021 wurde ein neuer Satz Szenarien entwickelt. Dieser bildet neben unterschiedlichen Verläufen des atmosphärischen Treibhausgases auch unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungen ab.

So werden für die SSP Shared Socioeconomic Pathways (dt.: gemeinsame sozioökonomische Entwicklungspfade) fünf sogenannte Narrative entworfen, die verschiedene Entwicklungen unserer Gesellschaft beschreiben.

RCP und SSP

Entsprechende Simulationen für die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie, Gesellschaft und Erdsystem zeigen, dass sich die in den RCP-Szenarien beschriebenen Treibhausgas-Konzentrationspfade ohne die Integration notwendiger Klimapolitik absolut nicht erreichen lassen. Aus diesem Grund wurden zusätzlich entsprechende Annahmen zur Klimapolitik in den SSP-Szenarien berücksichtigt, die unterschiedlich starke politische Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel beschreiben.

Investitionen in Klimaschutz lohnen sich

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es nicht nur aus Sicht der Regulatorik erforderlich ist, sich mit den physischen Klimarisiken durch die Erstellung einer Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse auseinanderzusetzen.

Aus einer aktuellen PwC-Studie aus 2024 zu Investitions- und Energiekosten der Energiewende geht hervor, dass ein gesamthafter Blick auf die Kosten der Transformation notwendig ist. Deutlich wird, dass Energiekosten bei Investitionen in die Energiewende langfristig so stark sinken, dass Deutschland ab 2045 mehr als 10 Mrd. € jährlich sparen kann.

Dieser Ansatz ist auch auf die Klimaresilienz von Immobilien zu übertragen: Heutige Investitionen in Klimaschutz und Resilienzsteigerung reduzieren spätere Wertverluste durch Versicherungsschäden, durch stark steigende Energiekosten oder aber durch langfristig sinkende Marktattraktivität deutlich. Im Gegenteil: Sie können die Verluste sogar mehr als ausgleichen. Wer auf die Zukunft vorbereitet sein will, transformiert JETZT seine Immobilien.

Quellen

- Swiss RE: sigma 01/2024: Natural catastrophes in 2023, 2024. Abgerufen am 22.4.2024 unter: www.swissre. com/institute/research/sigma-research/ sigma-2024-01.html

- Gesamtverband der Versicherer: Amtliche Zahlen zeigen: Mehr als 300.000 Adressen in Deutschland sind von Hochwasser bedroht, 2024. Abgerufen am 22.4.2024 unter: www.gdv. de/gdv/medien/medieninformationen/ amtliche-zahlen-zeigen-mehr-als300.000-adressen-in-deutschland-sindvon-hochwasser-bedroht-168828

- Umwelt-Bundesamt: Durchführung einer robusten Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse nach EU-Taxonomie, 2022

- DeutschesmKlimarechenzentrum: Die SSP-Szenarien. Abgerufen am 22.4.2024 unter: www.dkrz.de de/kommunikati-on/klimasimulationen/ cmip6-de/die-ssp-szenarien

- PwC: Investitions- und Energiekosten der Energiewende, 2024. Abgerufen am 22.4.2024 unter: www.pwc.de de/energiewirtschaft/klimaschutzinvestitionen-lohnen-sich.html

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 04/2024 JUL/AUG