Netze mit Koaxialkabeln – robust, aber doch nicht zuverlässig genug

Beitrag von Fritz Münzel

Koaxialkabel wurden für die Übertragung von Nachrichten schon sehr früh verwendet. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Unterseekabel verlegt, und 1858 gab es das erste transatlantische Kabel für Telegrafie mit einer für heutige Verhältnisse sehr bescheidenen Übertragungsgeschwindigkeit von 3 Worten pro Minute und einer Lebensdauer von nur einigen Wochen. Aber erst 1880 ließ sich der englische Physiker, Mathematiker und Ingenieur Oliver Heaviside das Prinzip patentieren und lieferte auch die erste Theorie. Anfangs war die Wahl des richtigen Dielektrikums und der Ummantelung ein Problem und der Durchbruch kam erst mit der Erfindung der Guttaperchapresse durch Werner v. Siemens und Johann Georg Halske, die es ermöglichte, dauerhaft funktionsfähige Kabel zu produzieren. Damit erlebte die Nachrichtentechnik ihren ersten Boom und bald konnte das „Reichstelegraphen-Untergrundnetz“ in Deutschland seinen Betrieb aufnehmen.

Mit dem Aufkommen der Funktechnik nützte man eine spezielle Eigenschaft der Koaxialkabel aus, nämlich deren Fähigkeit, hochfrequente Signale relativ verlustarm und abgeschirmt von äußeren Störeinflüssen zu übertragen. Bekannt wurde diese Kabelform durch die Verteilung von Fernsehprogrammen in Wohnhäuser und Hotels.

Fernsehprogramme ins Kabel

Am 4. Oktober 1982 wurde Christian Schwarz-Schilling zum Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen berufen. Unter seiner Ägide entstand ein bundesweites Koaxialkabel-Netz zur Verteilung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Treiber waren die anstehende Deregulierung der Telekommunikationsmärkte sowie die Absicht, privaten Fernsehsendern ein Ausbreitungsmedium zu verschaffen. Kritiker tun sich heute leicht mit der Aussage, dass die Wahl des KoaxKabels falsch war, da schon damals der Siegeszug der Glasfaser absehbar gewesen wäre. Was im Rückblick offensichtlich scheint, stellt sich für die Zeitgenossen anders dar. Diese Technik war noch in den Laboren, für eine Massenanwendung noch nicht reif und schon gar nicht kostengünstig. Man hätte also mit der Realisierung eines TV-Netzes noch zuwarten müssen. Als Signalübergabepunkte gab es entweder Einzelanschlüsse zu Privatpersonen oder – viel effektiver – zu Gemeinschaftsanlagen in Mehrfamilienhäusern. Nach und nach verschwanden die Fernsehantennen von den Dächern, die als störend im Stadtbild wahrgenommen wurden. Die Übergabe der Signale an den Hausanschluss war einfach, da nur die Pegel angepasst werden mussten, aber sie legte auch den Grundstein für Verdruss, der bis heute andauert.

Internet und Telefon

Mit zunehmender Verbreitung des Internets stellte sich seit einigen Jahren die Frage nach der „Letzten Meile“. Dieses ist vor allem eine Geldfrage, denn das Zugangsnetz zum Endteilnehmer ist der bedeutendste Kostenfaktor in einem neu aufzubauenden Netz. Ein Richtwert für die Kabelverlegung im städtischen Bereich war in den 1990er Jahren 300 bis 800.000 DM pro Kilometer. Deshalb versuchte man die schon bestehenden Zugangsnetze technisch aufzurüsten. „Wir heben diesen vergrabenen Schatz“ war ein gängiger Slogan.

Die Telekom AG war auch nach der Deregulierung im Besitz der Telefonanschlüsse zum Teilnehmer geblieben, konnte somit also die historische Investition behalten, wurde aber verpflichtet, sie auch anderen Betreibern gegen eine Nutzungsgebühr im Rahmen des „Unbundling“ zugänglich zu machen. Die Leitung aus zwei Kupferdrähten konnte ein paar Kilometer lang sein und war zum Telefonieren mit 2,4 kHz Bandbreite dimensioniert worden. In frühen technischen Lösungen zur Datenübertragung wurde mit Hilfe von modulierten Tonsignalen bis zu 56 kbit/s übertragen, gleichzeitiges Telefonieren war nicht möglich. Doch die Ingenieure und Ingenieurinnen waren erfindungsreich und entwickelten digitale Übertragungssysteme, die immer größere Datenmengen über die alten Zweidrahtleitungen pumpen konnten. Der Schlüssel dazu waren eine ausgeklügelte Signalverarbeitung und die Verkürzung der Anschlussleitung auf möglichst nur wenige hundert Meter. Und so hat sich im Zugangsnetz eine eigentlich „unmögliche“ technische Lösung durchgesetzt, genannt Digital Subscriber Line (DSL) mit den heute bekannten Varianten.

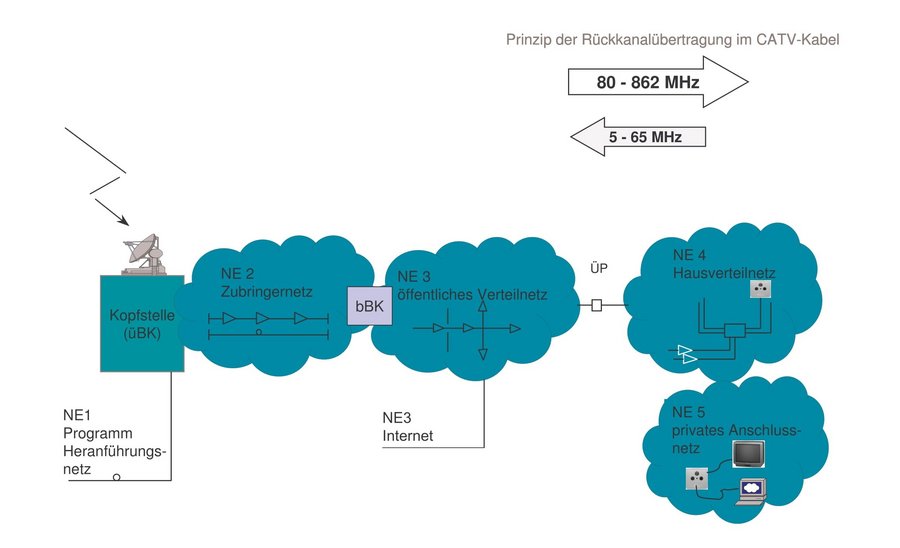

Im Gegensatz dazu bietet das Koaxialkabel ideale Ausbreitungsbedingungen ohne Signalverzerrungen, Übersprechen oder wesentlichen Störeinflüssen. Theoretisch ist die Bandbreite unbegrenzt, in der praktischen Anwendung eingeschränkt durch die Signaldämpfung, die aber „nur“ mit der Quadratwurzel der Frequenz ansteigt. Technische Anwendungen findet man bis in die Größenordnung von 100 GHz. Das bedeutet aber nicht, dass die Datenrate mit 100 Gbit/s limitiert wäre, denn die verfügbare Bandbreite lässt sich mit Hilfe von hochstufigen Modulationsverfahren in hohem Maße ausnutzen. Was man auf dem langen Weg von der Einspeisestelle zum Endteilnehmer allerdings benötigt sind Zwischenverstärker, um die Kabeldämpfung auszugleichen. Will man Signale in beiden Richtungen übertragen, muss man die Netze rückkanalfähig machen, was am einfachsten über die Zuweisung von verschiedenen Frequenzbereichen und die Trennung der Richtungen mit Filtern bewerkstelligt werden kann. Da es viele Freiheitsgrade für die technische Realisierung gibt, sind Normen und Standards wichtig. Die wichtigste internationale Initiative wurde von IEEE angestoßen, doch die Berücksichtigung vieler Ideen von vielen Teilnehmern bremste den Fortschritt so stark, dass sich eine Gruppe um die amerikanischen Cable Labs entschloss, einen eigenen, proprietären Standard zu entwickeln. Dieser ist unter dem Namen Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) bekannt geworden, wurde weiterentwickelt, von ITU übernommen und hat sich inzwischen weltweit durchgesetzt. Der Standard ermöglicht in seiner modernen Form Geschwindigkeiten im Download bis zu 1 Gbit/s zu Privatteilnehmern, Erweiterungen sind angekündigt.

Damit ist man bereits heute bei Datengeschwindigkeiten, die sonst nur die Glasfaser leistet, die aber erst einmal auf ihrem langen Migrationsweg von der Fiber to the Curb FTTC, also dem Multiplexer am Straßenrand, genannt DSLAM, in Richtung Teilnehmer fortschreiten muss. Warum also ist das datenmobilisierte Fernsehkabel nicht längst die Standardlösung geworden? Die Antwort heißt Netzebene 4. Eine neue Technik, mag sie noch so genial sein, kann sich nur durchsetzen, wenn sie durch organisatorische Maßnahmen flankiert ist. Wir erleben das derzeit bei der Elektromobilität, denn bei diesem Thema haben unsere politischen Vertreter erkannt, dass das kein Selbstläufer ist. Beim Internet über Koax ist vieles versäumt worden, oder es sollte auch versäumt werden.

Wüsten, die kleiner werden

Als Christian Schwarz-Schilling das Kabelfernsehen beschloss, konnte seine Behörde und deren Nachfolger sehr gut mit den übergeordneten Netzebenen 1 bis 3 umgehen, die von der Programmproduktion (Ebene1) bis zum Straßenverteiler (Ebene3) reichen. Zwischen dem Hausübergabepunkt und dem Endteilnehmer liegen die Ebenen 4 und 5. Die Verantwortung für Ebene 5 schob man dem Endteilnehmer zu, denn das war ja nur das Kabel von der Dose zum Fernsehgerät. Der Knackpunkt liegt in Ebene 4. Bei größeren Wohnanlagen betreibt diesen Teil mit seinen Verteilern und Verstärkern der Besitzer des Mietshauses, oder die Eigentümergemeinschaft, oder ein privater Handwerker, oder eine Hausmeisterfirma, oder sonst wer. Wenn dann während eines eminent wichtigen Fußballspiels ein Verstärker bzw. seine Stromversorgung ausfällt, ist das Netz tot und kein Service erreichbar. Das ist ärgerlich, aber abgesehen von einigen Familiendramen nicht lebensgefährlich. Völlig anders ist die Situation, wenn das Kabelnetz als Zugangsmedium für das Internet ausgebaut wurde. Dann funktioniert auch das packetvermittelte Telefon nicht mehr – im Festnetz arbeitet jedes Telefon inzwischen nach diesem Prinzip –, ein Notruf ist dann nicht mehr möglich. Manche Hausverwaltungen wollen aus diesem Grund die Verantwortung für das Hausnetz nicht übernehmen und untersagen den Ausbau. Andererseits wissen das auch die Betreiber und bemühen sich, die Bremsen für ihr Geschäftsmodell zu lösen. Beispielsweise bietet Vodafone, die den ehemals größten Kabelnetzbetreiber, die Kabel Deutschland GmbH, übernommen hat, Immobiliengesellschaften den Service für ihre Hausnetze auf 24/7 Basis an. Bleibt also zu hoffen, dass die Servicewüsten kleiner und Zugänge zu Portalen wie dem folgenden seltener werden: „...Am schnellsten können wir uns um die Behebung kümmern, wenn Sie uns die Störung mittels dieser Online-Störungsmeldung mitteilen. Diese Meldungen werden von Montag 8:00 bis Freitag 15:30 von uns entgegengenommen, soweit diese Tage keine gesetzlichen Feiertage sind...“

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 2022 SEP/OKT