Climate-Engineering – Ersatz für Klimaschutz?

Beitrag von Dr. Ulrike Niemeier, MPI für Meteorologie, Hamburg

Könnte Climate-Engineering (CE) helfen, die Aufgabe einer drastischen Emissionsreduktion in wenigen Jahrzehnten zu meistern? Die globale Mitteltemperatur der Erde ließe sich regulieren und das gefährliche „Experiment Klimawandel“ könnte ein wenig an Brisanz verlieren. Aber die Menschheit würde dem Klimawandel ein weiteres Experiment mit ungewisser Wirksamkeit und schwer kalkulierbaren Nebenwirkungen hinzufügen.

Was ist Climate-Engineering?

Um die Erderwärmung durch den Klimawandel auf 2o C zu begrenzen, sollte etwa bis Mitte des Jahrhunderts eine Dekarbonisierung angestrebt werden. Dazu müssen die Treibhausgasemissionen erheblich sinken – bis hin zu negativen Emissionen, also dem Entzug von Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre [1]. Wie die aktuelle Diskussion um die Energiewende und um die deutschen Klimaziele zeigen, ist die Bereitschaft zu Veränderungen im Umgang mit Energie in der Gesellschaft zu gering. Die Reduktion klimarelevanter Emissionen ist daher nach wie vor schwierig. Dies gibt der Diskussion um CE Auftrieb. Unter CE versteht man den bewussten und absichtlichen Eingriff in das Klima, mit dem Ziel einen Temperaturanstieg abzumildern. CE ist ein Überbegriff für zwei unterschiedliche technologische Ansätze [2]:

- Carbon Dioxide Removal (CDR): CO2 wird der Atmosphäre entzogen. Entsprechende Verfahren und Technologien werden derzeit erforscht, sind aber noch nicht großtechnisch umsetzbar. Selbst bei einem zeitnahen technologischen Durchbruch fehlen CO2-Speicher und geeignete Flächen, da z.B. Bioenergie in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht.

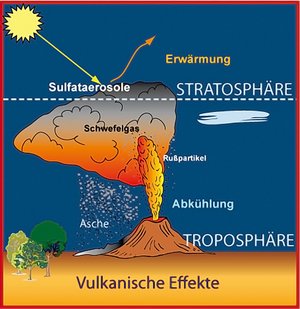

- Eingriff in den Strahlungshaushalt der Erde: Der Nobelpreisträger Paul Crutzen griff die Idee einer vom Menschen eingebrachten Schicht von Sulfataerosolen in der Stratosphäre (Stratospheric Aerosol Intervention, SAI) auf. Diese Aerosolschicht in etwa 20 km Höhe reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlung und führt so zu einer Abkühlung am Erdboden. Damit würde die Aerosolschicht der Erwärmung durch den Treibhauseffekt entgegenwirken. Diese Methode folgt einem natürlichen Beispiel: der weltweiten Abkühlung nach dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo. Weitere Methoden, wie das Ausdünnen von Zirruswolken oder der Aufhellung von Wolken mit Meersalz, sind ebenfalls in der Diskussion.

Naturwissenschaftliche Konsequenzen von SAI

Schwefel (S) reagiert in der Stratosphäre zu Schwefelsäure und bildet winzige Teilchen, Sulfataerosole, die mit den vorherrschenden Windsysteme über den gesamten Globus verteilt werden. Dementsprechend hätte eine regionale SAI-Anwendung prinzipiell globale Auswirkungen. Mit der Hilfe von Supercomputern berechnen numerische Erdsystem- oder Klimamodelle die klimatischen Auswirkungen der künstlichen Aerosolschicht. Die Ergebnisse zeigen, dass die globale Mitteltemperatur durch SAI theoretisch relativ gut kontrolliert werden könnte. Allerdings wäre dies nicht der einzige Effekt. Eine niedrigere Bodentemperatur führt zu einer geringeren Verdunstung und damit zu einer Abnahme der mittleren globalen Niederschlagsmenge um 5 bis 10%.

Die Häufigkeit extremer Wetterereignisse könnte verringert werden, aber Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen usw. würden weiter auftreten. Aufgrund der regionalen Klimavariabilität wären Extreme vermutlich reduziert, wären aber weiter möglich. Zudem sind sensible Auswirkungen auf z.B. Landwirtschaft, Pflanzen, physische und psychische Gesundheit durch fehlenden blauen Himmel, noch unklar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Klima unter SAI anders wäre als ein natürliches Klima unter gleichen Randbedingungen. Kleinere Sulfataerosole streuen die Sonnenstrahlung besser als größere. Mit steigenden Injektionsraten werden die Aerosole größer und die Abkühlung nimmt im Verhältnis zur eingebrachten Menge ab. Damit nimmt auch die Effizienz der Injektion ab. Gleichzeitig absorbiert Sulfat terrestrische Strahlung und erwärmt so die Sulfatschicht, was zum Treibhauseffekt beiträgt. Die erwärmte Aerosolschicht beeinflusst den Transport und die Verteilung der Aerosole. Diese Prozesse und weitere Wechselwirkungen müssen noch besser verstanden werden. Derzeit variieren die Ergebnisse verschiedener Modelle stark und es ist sehr unsicher, welche globale Abkühlung zu erwarten wäre, wenn z.B. 8 Terragramm (Tg) Schwefel pro Jahr injektiert würden: -0.5oC oder -4oC 8 Tg Schwefel entspricht in etwa der Menge die beim Ausbruch des Pinatubo 1991 in die Stratosphäre geschleudert wurde. Unter SAI müsste eine vergleichbare Menge jedes Jahr in die Stratosphäre gebracht werden, da die Aerosole dort nur eine Lebensdauer von etwa einem Jahr haben. Danach sind sie in tiefere Schichten sedimentiert und werden vom Regen ausgewaschen.

Vulkanausbrüche ermöglichen es, die Bildung von Aerosolen und ihre Verteilung über den Globus in der Natur zu beobachten. Ausreichend starke Vulkanausbrüche sind jedoch sehr selten. Zuletzt hat der Pinatubo 1991 große Mengen Schwefel in die Stratosphäre geschleudert. Wären SAI-Experimente in der Natur eine Alternative? Nein, sie wären ethisch und wissenschaftlich nicht vertretbar.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, müsste die Injektionsrate sehr hoch sein und käme dann einem SAI-Einsatz gleich. Daher kann man nur mit numerischen Simulationen experimentieren. Es ist wichtig, die entsprechenden Modelle weiterzuentwickeln und mit Messungen und detaillierten Beobachtungen der Erdatmosphäre durch Satellitensensoren zu verifizieren.

Gesellschaftliche Konsequenzen von SAI

Neben der wissenschaftlichen Betrachtung möglicher Nebenwirkungen von SAI müssen auch die Kosten, die technische Machbarkeit und die gesellschaftlichen Auswirkungen bewertet werden. SAI gilt als kostengünstig, allerdings nur unter der Annahme einer hohen SAI-Effizienz [3, 4]. Rechtlich wäre es derzeit möglich SAI als Einzelperson, Firma oder Staat anzuwenden. Globale Auswirkungen und politische Krisen bis hin zu Kriegen wären möglich, wenn negative Auswirkungen, z.B. Dürren oder Überflutungen, dem Verursacher angelastet würden. Auch stellt sich die Frage, wer über das „ideale Klima“ entscheiden würde. Internationale Vereinbarungen und Regeln zur Anwendung von SAI sind daher dringend erforderlich. Internationale Haftungsregelungen sind notwendig, da die bestehenden keine effektiven Kompensationsmöglichkeiten für Folgeschäden vorsehen [5].

Eingriffe in den Strahlungshaushalt der Erde können nur als Notmaßnahme angesehen werden, um katastrophale Folgen der Klimaerwärmung zu verhindern. Keinesfalls können diese Maßnahmen ein Ersatz für Emissionsminderungen sein, da die CO2-Konzentrationen und damit deren direkte Folgen, z.B. die Versauerung der Meere, unverändert bleiben. Für jede zusätzlich emittierte Tonne CO2 müsste mehr SAI durchgeführt werden. Einmal begonnen, müsste SAI so lange aufrechterhalten werden, bis niedrige CO2-Konzentrationen erreicht sind – eine Belastung für viele Generationen. Es ist sicherer, CO2-Emissionen zu vermeiden, als ihre Folgen im Nachhinein zu beheben. Schnelle und drastische Emissionsreduktionen müssen daher oberstes Ziel von Politik und Wirtschaft sein, auch wenn viele Menschen in den mittleren Breiten die Klimaveränderungen derzeit noch als angenehm empfinden. In den Tropen sieht das schon anders aus, und auch hierzulande werden Extremereignisse, z.B. viel zu viel Niederschlag oder lange Trockenperioden, weiter deutlich zunehmen.

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 2024 NOV/DEZ