Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge

Beitrag von Dr.-Ing. Jens Zeidler und Dr.-Ing. Steffen Prinz, NEW-Grid Management Consult GmbH, Erfurt

Anders als beim Tanken von Dieselöl und Benzin ist für den elektrischen Ladevorgang eine Vielzahl von Schnittstellenvarianten bekannt. Sie sind notwendig, um die unterschiedlichen Anforderungen an Ladezeit und Ladeleistung abzudecken. Die Arbeiten an einem standardisierten Einheitssystem sind aber schon weit fortgeschritten. Folgender Beitrag bietet einen Überblick über die aktuell bei Ladetechnologien und -betriebsarten für Elektrofahrzeuge.

Gleichstrom oder Wechselstrom, schnell oder langsam

Für das Laden von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (Battery Electric Vehicle BEV) und Plug-in Hybridfahrzeugen (Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV) kommen zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vielzahl verschiedener Technologien mit unterschiedlichen Anschlussleistungen und Steckertypen zum Einsatz.

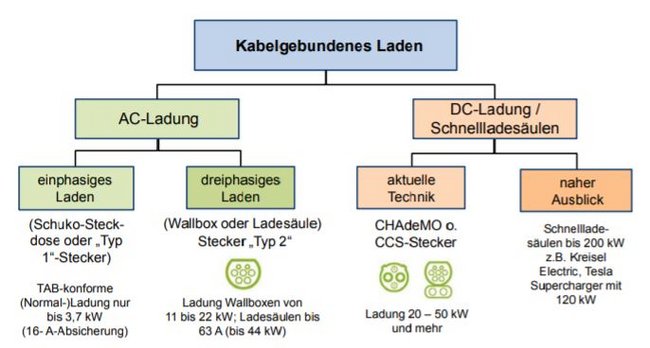

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die aktuell bei BEV und PHEV gängigen kabelgebundenen Ladetechnologien.

Zu unterscheiden sind grundsätzlich das Laden mit einphasigem Wechselstrom, mit Drehstrom und das Gleichstromladen:

- Beim Laden mit Wechselstrom wird die Gleichrichtung des Ladestroms über ein im Fahrzeug verbautes Ladegerät realisiert.

- Bei Ladung mit Gleichstrom befindet sich das Ladegerät in der Ladestation. Die Kommunikation zur Steuerung des Ladevorgangs erfolgt dabei über eine zusätzliche Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladestation, vgl. [1].

Anhand der angewendeten Ladeleistungen kann grundsätzlich zwischen Normal- und Schnellladen unterschieden werden.

Insbesondere bei der sogenannten „Standardladung“ über eine herkömmliche Schutzkontakt- bzw. Schukosteckdose, welche für viele Elektrofahrzeuge zur Grundausstattung gehört, variieren die Ladeleistungen neben dem Ladezustand der Batterie stark in Abhängigkeit von der maximal zulässigen Stromstärke des Anschlusses. Häufig reicht die zulässige Ladeleistung hier nur bis maximal 3,7 kW, vgl. [4]. Dieser Wert entspricht einer mit 16 A abgesicherten Schukosteckdose, vgl. Tabelle 1.

Alle Ladevorgänge mit Wechselstrom bzw. Drehstrom und bis zu einer Ladeleistung von bis zu 22 kW werden gegenwärtig als Normalladen definiert. Alle Ladevorgänge mit höheren Leistungen unabhängig von der Stromart werden demnach als Schnellladung bezeichnet.

Ladestationen werden aufgrund der vorherrschenden Bauweise oft auch als „Ladesäule“ bezeichnet und besitzen einen oder mehrere Ladepunkte (konkrete Ladeanschlussmöglichkeit), welche die verschiedenen gängigen Anschlussvarianten abdecken. Neben Ladesäulen im Außenbereich werden im Innenbereich und an vorhandenen Wänden vorrangig Wallboxen, mit unterschiedlichen Funktionen und Steckersystemen, installiert.

Stromtankstellen: Standards für die Anschlüsse

Als Stromtankstelle wird üblicherweise die Ansammlung mehrerer Ladesäulen verstanden. Sowohl bei Ladesäulen als auch bei Wallboxen sind heute für Neubaulösungen der „Typ-2-Stecker“ als Standard-Ladesteckverbindung für Wechselstrom- und Drehstromanschlüsse festgeschrieben.

Als EU-Standard für das Schnellladen mit Gleichstrom wurde das Combined Charging System (CCS) eingeführt. Andere in Europa verbreitete Gleichstrom-Schnellladesysteme sind der aus Japan kommende CHAdeMO-Standard und das von Tesla Motors betriebene „Tesla Supercharger-System“.

Neben dem Laden über eine Kabelverbindung wird intensiv an der Technologie des induktiven kontaktlosen Ladens (Transformatorprinzip) gearbeitet. Es existieren hierfür noch keine standardisierten Lösungen, jedoch bereits praktische Pilot-Einsatzfälle im Elektrobusbereich. Nach [4] werden auf Basis der vorhandenen Ladetechnik verschiedene Ladebetriebsarten unterschieden.

Unterschiede der Ladebetriebsarten

Zu unterschieden sind 4 Ladebetriebsarten:

- Die Ladebetriebsart 1 beschreibt die Ladung über eine Schukosteckdose oder über eine dreiphasige Industriesteckdose (z.B. „CEE-Steckdose“) ohne Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur.

- Bei der Ladebetriebsart 2 werden die gleichen Steckverbindungen wie bei Ladebetriebsart 1 genutzt, nur ist zusätzlich im Ladekabel des Fahrzeugs eine Steuer- und Schutzeinrichtung (In Cable Control and Protection Device kurz IC-CPD) vorhanden.

- Die Ladebetriebsart 3 definiert die Ladung über ein- oder dreiphasigen Wechselstrom über eine fest installierte Ladestation, in welcher die Sicherheitsfunktionalität einschließlich Fehlerstrom-Schutz integriert ist. Die Nutzung kann nur über einen zweckgebundenen Stecker auf der Infrastrukturseite erfolgen, über welchen auch die Kommunikation sichergestellt wird.

- Als Ladebetriebsart 4 wird das Laden über Gleichstrom über eine fest installierte Ladestation bezeichnet. Das Ladegerät einschließlich der Sicherheitsfunktionalität ist hier in der Ladestation integriert. Die Kommunikation erfolgt dabei ebenfalls über die Ladeleitung.

Bei den Ladebetriebsarten 2, 3 und 4 gibt es eine „Basiskommunikation“ zwischen IC-CPD und Ladestation über grundlegende Betriebszustände. Ein zusätzlicher Kommunikationsaustausch (z.B. aus Daten zum Energiebedarf, zur geplanten Ladedauer oder zu Preis- und Abrechnungsinformationen) ist bei Ladebetriebsart 3 möglich und bei Ladebetriebsart 4 verpflichtend, vgl. [5].

Weiterhin bieten die Ladebetriebsarten 3 und 4 eine Verriegelung der Ladesteckverbinder, wodurch ein erhöhtes Sicherheitsmaß und der Schutz vor Manipulation durch Dritte erreicht werden. Für Neuerrichtungen von Ladeinfrastruktur ist die Anwendung der Ladebetriebsarten 3 und 4 empfehlenswert, da aktuelle und zukünftige PKW und leichte Nutzfahrzeuge i.d.R. die Ladebetriebsart 3 und ggf. die Ladebetriebsart 4 unterstützen [4].

Arbeit an einem universellen Ladesystem

Wegen der heutigen Existenz vieler Lade- und Kupplungssteckervarianten, welche untereinander inkompatibel sind, wurde von vielen Seiten an einem offenen, universellen Ladesystem gearbeitet.

Als solches System kann das standardisierte Combined Charging System (CCS) bezeichnet werden. Das CCS ermöglicht einphasiges Laden bis schnelles dreiphasiges Wechselstromladen (bis maximal 43 kW) und bietet darüber hinaus sehr schnelles Gleichstromladen (bis 200 kW, perspektivisch sogar bis 350 kW) und wird deshalb für den Aufbau neuer Ladeinfrastruktur empfohlen, vgl. auch [4].

Literatur

[1] VDE DKE, BDEW, ZVEI, ZVEH: Der Technische Leitfaden Ladeinfrastruktur Elektromobilität, Version 2. Stand Dezember 2015, Überarbeitung Juli 2016

[2] Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Öffentliche Ladeinfrastruktur für Städte, Kommunen und Versorger. Publikation: 04/2017

[3] VDE Verlag: IEC 61851-1; 2017: Electric vehicle conductive charging system. Ausgabedatum: 02/2017

[4] ELEKTRONIK-ZEIT: Ladearten und Ladebetriebsarten von Elektroautos im Detail. 05/2017

[5] International Organization für Standardization: ISO 15118-1:2013: Road vehicles – Vehicle to grid communication interface. Publication date: 2013-04

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 2018 Januar/Februar