Technologieentwicklungen für Fusionskraftwerke

Beitrag von Dr. Klaus Hesch, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Das deutsche wie auch das europäische Fusionsprogramm haben sich in der Vergangenheit auf die Fusion mit magnetischem Einschluss konzentriert. Inzwischen rückt zumindest in Deutschland nun auch die Trägheitsfusion in den Fokus.

Dieser Beitrag behandelt vor allem die Technologiefelder, die für die beide Ansätze, ggf. in angepasster Form, relevant sind, und gibt eine kurze Übersicht über die Themen, die jeweils nur für den einen oder den anderen Ansatz wichtig sind. Die Plasmaphysik, zentral für das Zustandekommen der Fusionsreaktion sowohl in der Magnet- als auch in der Trägheitsfusion, aber mit jeweils völlig unterschiedlichen Parametern und relevanten Gesetzmäßigkeiten, ist keine „Technologieentwicklung“ und wird an anderer Stelle dieser Ausgabe behandelt.

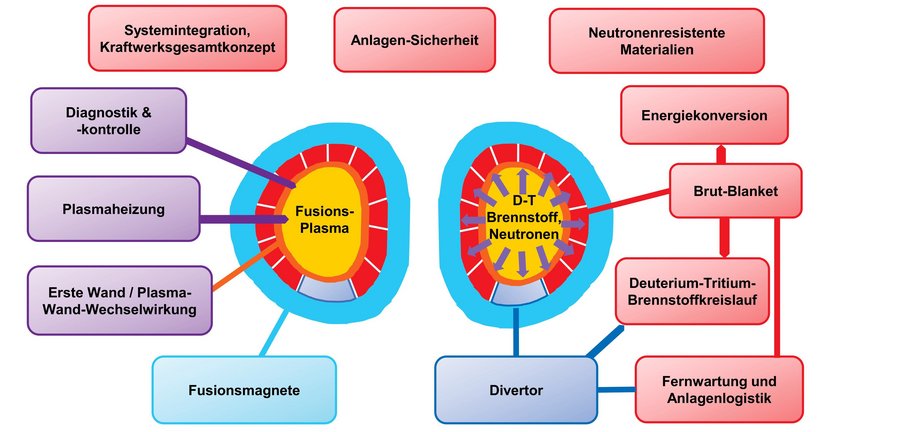

Abb.1 zeigt die Systeme und Arbeitsgebiete, die in der Magnetfusion von Bedeutung sind, und hebt diejenigen davon heraus, die ebenso in der Trägheitsfusion eine Rolle spielen.

DT-Brennstoffkreislauf

Praktisch alle Ansätze zur kontrollierten Kernfusion basieren auf der Reaktion von Deuterium und Tritium:

D + T → He + n + 17.6 MeV

weil dies die hinsichtlich der „Zündung“ die am leichtesten zugängliche Fusionsreaktion ist. Deuterium und Tritium sind Isotope des Wasserstoffs; Deuterium kommt zu 0,015 Prozent in natürlichem Wasserstoff und also auch in Wasser vor. Tritium ist instabil und radioaktiv, zerfällt mit einer Halbwertszeit von ca. 12 Jahren und kommt in der Natur nicht vor. Seine Handhabung erfordert besondere Maßnahmen, da es aufgrund seiner Radioaktivität bereits in sehr geringer Dosierung gefährlich bzw. bei Inkorporation tödlich ist – und natürlichen Wasserstoff chemisch leicht ersetzen kann. Deuterium und Tritium müssen dem Reaktionsraum zugeführt und, da jeweils keine vollständige Umsetzung erfolgt, auch wieder abgeführt, abgetrennt, gereinigt und in einem geschlossenen Kreislauf in geeigneter Form wieder zurückgeführt werden. Die Entwicklungsarbeiten dazu in Deutschland und innerhalb der EU werden am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt (Abb.2).

Brutblanket

Da Tritium nicht in der Natur vorkommt, muss es – nach einer Erstbeschickung aus der Produktion in Kernreaktoren – im Fusionsreaktor selbst laufend erzeugt werden, und zwar in einer Kernreaktion aus Lithium unter Nutzung der bei der Fusionsreaktion freigesetzten Neutronen:

6Li + n → T + He + 4.8 MeV

Dies erfolgt in einer Auskleidung der Reaktorwand, dem so genannten Brutblanket. Diese Komponente, die an ihrer Oberfläche den energetischen Teilchen und ggf. elektromagnetischer Strahlung aus dem Fusionsplasma, und in ihrem Volumen den neutralen, Materie durchdringenden Fusionsneutronen ausgesetzt ist, hat neben der Funktion des TritiumBrütens auch die Aufgabe, die durch die Neutronen eingebrachte Energie in Wärme umzuwandeln und diese sowie die Wärme aus der Brutreaktion über ein Kühlmittel abzuführen. Dabei ist im Hinblick auf die nachfolgende Konversion in elektrische Energie ein möglichst hohes Temperaturniveau anzustreben, wie es durch Gaskühlung (He, CO2) erreicht werden kann. Eine weitere Aufgabe des Brutblankets ist die Abschirmung dahinter liegender Komponenten (insb. der supraleitenden Magnete in der Magnetfusion) gegenüber den Fusionsneutronen. Das KIT betreibt die Brutblanket-Entwicklung in Deutschland und führt die entsprechende europäische Aktivität an.

Neutronenresistente Materialien

Bei der DT-Fusionsreaktion werden Neutronen freigesetzt, mit einem Energiespektrum, das um ca. eine Größenordnung über dem so genannter „schneller“ Kernreaktoren liegt. Diese Neutronen werden einerseits zum Erzeugen des Tritiums benötigt. Andererseits treffen sie auch auf Wände und Strukturmaterialien und führen dort zu Materialschädigung und Aktivierung. Für Fusionsreaktoren werden daher neutronenresistente, niedrig aktivierende Stähle benötigt, deren Radioaktivität in überschaubaren Zeiträumen bis zur Rezyklierungsfähigkeit abklingt und die somit keine Endlagerung benötigen – und die dem Neutronenbombardement lange genug standhalten, dass ein Reaktor auch bei regelmäßigem Austausch der betroffenen Komponenten wirtschaftlich betrieben werden kann. Der in Europa bislang am weitesten qualifizierte Stahl dieser Kategorie, EUROFER, wurde maßgeblich am KIT entwickelt; andere Materialien mit erweitertem Einsatzbereich sind in Vorbereitung. Um diese auch unter Neutronenbeschuss mit einem relevanten Energiespektrum testen und qualifizieren zu können, wird in Spanien eine beschleunigergetriebene Neutronenquelle (DONES) errichtet.

Fernwartung und Anlagenlogistik

Die Schädigung der Komponenten, die die Fusionsreaktion umschließen, durch die Fusionsneutronen erfordert deren regelmäßigen Austausch. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um das Brutblanket, das ja möglichst alle Neutronen zur Tritium-Erzeugung „aufsammeln“ soll; bei der Magnetfusion kommt noch der Divertor hinzu (s.u.). Die durch die Neutronen bewirkte Aktivierung dieser Komponenten lässt nur die Handhabung per Fernhantierung zu. Größe und Gewicht der Komponenten sowie räumliche Einschränkungen und die Notwendigkeit, die Radioaktivität jeweils sicher einzuschließen, machen die Entwicklung neuer Methoden nötig. Die Menge der auszutauschenden Komponenten und der Zeitaufwand erfordern ausgeklügelte Logistik-Konzepte, um den Stillstand der Anlage, die Menge der benötigten Werkzeuge und den benötigten Lagerraum zu optimieren.

Energiekonversion

Grundsätzlich unterscheidet sich die (sekundäre) Energiekonversion, d.h. die Umwandlung von Wärme im Kühlmittel in Elektrizität, nicht von der Elektrizitätserzeugung in anderen Kraftwerkstypen. Allerdings bringt die Fusion Randbedingungen mit sich, die einen 1:1-Übertrag nicht zulassen. Die Temperatur des Primär-Kühlmediums muss sich nach dem Einsatztemperaturbereich der für das Brutblanket geeigneten Materialien richten; das schließt z.B. einen längeren, d.h. über eine bloße Demonstrationsphase hinausgehenden Betrieb mit Wasser und den gegenwärtig verfügbaren Strukturmaterialien aus. Ebenso muss die Auswirkung der hochenergetischen Fusionsneutronen auf das Kühlmedium berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht ist Helium – wie auch beim Einsatztemperaturbereich – vorteilhaft, bringt jedoch Nachteile beim Preis und beim Reifegrad der Energiekonversionsmethoden. Unterschiede zwischen den verschiedenen Fusionsansätzen und ggf. zu den konventionellen Konversionstechnologien, die sich auf das Konversionssystem auswirken, gibt es beim Betriebsmodus: der voraussichtlich kontinuierliche Betrieb des Stellartors ist konventionellen Kraftwerken vergleichbar; der voraussichtlich quasi-kontinuierliche Betrieb von Kraftwerken nach dem Prinzip der Trägheitsfusion auch. Bei der gegenwärtigen Hauptlinie in der Magnetfusion, ist ein „gepulster“ Betrieb mit signifikant langen Pausen (wenige bis viele Minuten) praktisch unvermeidlich, dies erfordert Lösungen zur Zwischenspeicherung und ggf. Lastadaption.

Kraftwerksgesamtkonzept und System Code

Ein Fusionskraftwerk besteht aus zahlreichen, bereits in sich komplexen Einzelsystemen, wie schon diese kurze Darstellung zeigt. Über die jeweiligen Betriebsbedingungen sind diese Systeme miteinander gekoppelt (z.B. Temperatur, Druck, Transportmedium, Aktivierung) und erzwingen so eine übergreifende, durchgängige Betrachtung und Abstimmung von Teilsystemen und Parametern. Diese Systemintegration, die je nach gewähltem Fusionskonzept, Betriebsbedingungen und Betriebsmedien zu sehr unterschiedlichen Gesamtkonzepten führt, wird idealerweise in einer virtuellen modularen Plattform abgebildet („System Code“), die es sowohl erlaubt, durch Austausch von Modulen ganz unterschiedliche Kraftwerkskonzepte abzubilden, als auch bei gewählter Konfiguration die Betriebsbedingungen zu optimieren.

Sicherheit

Fusionskraftwerke sind nukleare Anlagen. Dementsprechend brauchen sie geeignete Sicherheitskonzepte und Zulassungen. Beides setzt einen passenden regulatorischen Rahmen voraus. Die Risiken und möglichen Unfallszenarien sind jedoch völlig andere als bei den bisherigen Kernkraftwerken, die auf Kernspaltung basieren. Insb. gibt es bei Fusionskraftwerken keine Kettenreaktion, die außer Kontrolle geraten könnte; die radioaktiven Inventare sind geringer und anders in ihrer Beschaffenheit. Das wichtigste Gefährdungspotenzial besteht in der Freisetzung von flüchtigem Tritium (s.o.), dessen Gesamtinventar deshalb streng zu begrenzen, sicher einzuschließen und zu überwachen ist. Die Erarbeitung eines geeigneten regulatorischen Rahmens, der sich grundsätzlich von dem für Kernkraftwerke unterscheidet, ist in den USA und Großbritannien bereits auf den Weg gebracht; in Deutschland startet eine entsprechende Initiative gerade.

Felder mit Analogien zwischen Magnet- und Trägheitsfusion

Unabhängig vom konkreten technologischen Konzept muss der „Fusionsbrennstoff“ auf die für den Start der Fusionsreaktion nötige Temperatur gebracht werden. In der Trägheitsfusion dienen dazu i.d.R. äußerst leistungsfähige Kurzpuls-Lasersysteme; Deutschland hat hier eine führende Rolle. In der Magnetfusion gibt es dazu verschiedene Methoden wie z.B. die Mikrowellenplasmaheizung oder die Heizung durch Neutralteilcheninjektion, bei der die Teilchen zunächst als Ionen auf hohe Geschwindigkeit, d.h. Bewegungsenergie, beschleunigt und dann neutralisiert werden, um ein möglichst tiefes Eindringen in den „Magnetkäfig“ des Fusionsplasmas zu ermöglichen. Auch eine Diagnostik zum Überwachen der Fusionsreaktion sowie, darauf aufbauend, Kontrollsysteme zum Nachsteuern, braucht es unabhängig vom konkreten Ansatz; diese müssen aber natürlich auf das jeweilige Fusionsprinzip abgestimmt sein. Schließlich ist die Umhüllung des Reaktionsraums, die so genannte „Erste Wand“, bei allen Ansätzen, die auf den baldigen Einsatz der Fusion zur Energiegewinnung zielen, extrem hohen Belastungen durch den Einschlag hochenergetischer Neutronen ausgesetzt, ggf. sogar zusammen mit sehr starken transienten Wärmebelastungen.

Spezifische Technologiefelder

Die Fusion mit magnetischem Einschluss des Fusionsplasmas braucht extrem starke, räumlich ausgedehnte Magnetfelder. Diese sind wirtschaftlich nur mit Spulen aus Supraleiterwindungen zu realisieren. Während ITER dabei auf „klassische“ Supraleiter setzt, werden insb. von den „Start-ups“ in der Fusion oft Hochtemperatur-Supraleiter bevorzugt, bei denen es noch Entwicklungspotenzial gibt. Die Magnetfusion benötigt wegen des magnetischen Einschlusses der geladenen Plasmateilchen eine spezielle magnetische Konfiguration mit einer daran angepassten Komponente zur Abfuhr der bei der Fusionsreaktion erzeugten „Asche“, d.h. Helium. Dieser so genannte „Divertor“ muss dabei ein hochenergetisches Teilchengemisch auffangen und ableiten, das dann außerhalb der Reaktionskammer getrennt und aufgearbeitet wird, und ist noch weitaus höheren thermischen Belastungen ausgesetzt als die Erste Wand. Bei der Trägheitsfusion wird eine sehr kompakte Brennstoffkapsel, i.d.R. ein gefrorenes DT-Gemisch, in extrem kurzer Zeit extrem stark aufgeheizt, um so die Schwelle des Einsetzens der Fusionsreaktion zu überwinden. Die Herstellung dieser z.T. hochsymmetrischen, z.T. sehr präzise mikrostrukturierten so genannten „Targets“ sowie ggf. einer umhüllenden Struktur zur räumlichen Gleichverteilung der eingestrahlten Energie („Hohlraum“) erfordert sehr spezifisches Know-how; Deutschland hat auch hier eine führende Position.

Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 2024 SEP/OKT